1999年的「921大地震」、2009年的「88水災」和2019年的「新冠肺炎」,無疑是影響台灣近30年來重大災害防救政策的重要里程碑。從1994年內政部消防署成立到921大地震之前,可稱為「災害搶救期」,1999年到2009年,可界定為「工程防災期」,2009年八八水災後到2019年為「風險避災期」,2020迄今則稱為「持續營運期」。

本文從災害防救政策發展的軌跡,來探討防災科技的發展與應用,結果發現:「災害搶救期」(1994~1999年)防災科技的運用,著重在消防單位防火管理、資訊系統的建置,及傳統救災裝備的充實與應用;「工程防災期」(1999~2009),側重在救災通訊系統強化、震災現場搜救技術、立體救災(空中消防)技術的建立、災害潛勢調查的遙測技術與颱洪、地震、土石流等防災工程的運用;「風險避災期」(2009~2019),防救災技術,隨著AI、大數據、網路、及雲端技術的發展,消防署提出了「防救災雲端計畫」,除先前兩階段防救災技術的持續精進及整合外,此階段更注重地區災害風險評估、深耕社區防災、及提升公眾預警精確度,期使「預置兵力、強制撤離」的風險避災政策能更有效被執行。至於「持續營運期」(2020~),面對全球新冠肺炎(COVID-19)衝擊,源自於南亞大海嘯APEC所倡議的企業持續營運計畫(Business Continuity Planning, BCP),也被中央防疫中心採納,2020-5-15正式公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」,期使企業面臨疫情 (災害)危機發生時,能夠保護公司維持營運。隨著5G技術與環境的日漸成熟,可以預見防救災科技也將面臨5G場域新挑戰!

上篇談論到「921大地震」是重要分水嶺、行政院災害防救科技創新服務方案、經濟部智慧生活科技運用計畫(i236),緊接著看後續的發展演進。

四、內政部消防署防救災雲端計畫

內政部消防署的「防救災雲端計畫」,是2009年莫拉克颱風(八八水災)之後所提出的一項重要計畫。由於消防署自2001年起,除原先主辦消防法所規定的業務外,也依災害防救法規定,增加辦理災害管理業務。因此追蹤觀察消防署因應防救災施政而提出的相關計畫,便能具體看出台灣防救災主管機關運用防救災科技的軌跡。當時由於災害管理業務的需要,從2002年至2004年,消防署便陸續提出「全國消防資訊系統計畫」、「防救災資訊系統計畫」,協助各縣市災害應變中心及消防局完成電腦機房、各類伺服主機、各類網路設備及應變中心座席會議設備等之建置,並由各縣市消防機關配合中央災害應變中心運作。

2009年莫拉克颱風之極端降雨,引發八八水災,造成小林村滅村,其所帶來大規模及複合型災害類型,突顯當時災害防救體系,無法因應極端氣候所帶來的重大災害。諸如:災害發生瞬間,以往的預警發佈主要是針對防救災人員,廣大民眾只能從媒體間接得知預警訊息,往往錯失在第一時間疏散撤離的機會;而救災單位人員在災害現場溝通仍以無線電為主,回報進度與位置,再由中心進行資料輸入,即時性也明顯不足。中央政府與地方各級政府災害防救體系,欠缺建置完整精確之防救災資料庫,包含監測、預警、決策分析,災情、救災資源,支援調度等即時與歷史資訊。雖然隨著921大地震災後重建,各縣市災害主管機關都也陸續建置了不同的監測資訊、決策支援系統,但並未進行介接、整合至全國防救災系統。在這種背景下,5年期程(2012~2016)的「消防署防救災雲端計畫」產生了。

(一)計畫目標

1.收集各機關災害防救相關資料,積極訂定資料介接標準,並確保資料正確性,進行國家級防救災計畫規劃,符合雲端運算計畫。

2.強化現有「應變管理資訊系統」之地方政府災害防救管理功能,簡化資訊登錄介面,提升地方政府系統使用之意願,利於災情資訊之掌握,有效執行各項支援與調度作業。

3.接收各方彙集之災情訊息,透過統一管理並依區域別以多元管道有效傳送,提供跨機關、整合性、創新服務,確實提昇效率與即時性。

4.利用虛擬化及雲端運算技術,減省各消防機關伺服主機等設備建置,集中資源有效管理,減少縣市採購維護需求及資訊人力之負擔。

5.加強運用行動化科技設備,結合無線通訊系統,以更簡易便利的方式,即時取得資料並提供服務,增進民眾對電子化政府治理的滿意度。

6.結合各類網路社群及民間團體,提供互動管道增進民眾之參與交流,強化政府與人民之夥伴關係,以即時、有效的交流各項災害防救訊息。

(二)、計畫面向

1.在防救災資料整備部份

建置防救災完整的圖資、資料,並建立完善的資料流通機制,以提供最新、最正確、最完整的救災資料查詢。平時可提供民眾查詢疏散、收容預化情形,學習防救災相關知識。並可供學術單位綜整查詢防救災相關資訊,進行防救災相關研究。

2.在內部運作管理部分

各縣市消防機關免除自行建置各項伺服設備之成本,並降低維護費用;各項資訊服務由本平台提供,除相關之共通系統由本計畫提供外,亦可由各縣市自行開發,並規劃使其它縣市亦可選擇運用相關服務,達到資源共享之目的。

3.在外部民眾服務部分

建置公共資訊的共有平台,彙集各機關災害應變相關資訊,轉換不同媒體以多種不同的管道,直接傳達給民眾。

(三)、計畫架構

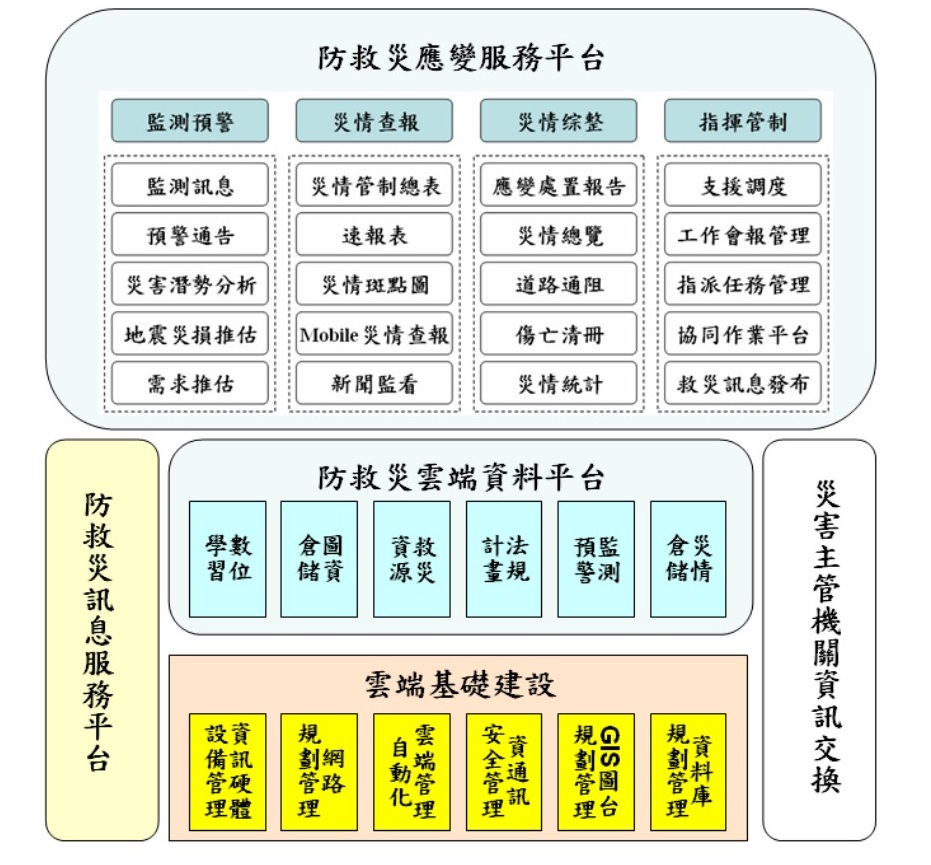

本計畫分三大項,分別為「防救災雲端資料平台」、「防救災應變服務平台」及「防救災訊息服務平台」。

1.防救災雲端資料平台:

主要係針對各災害防救機關及各消防機關(單位),提供資料收集、應用之雲端服務,包含共構機房、資料中心、通用平台(含地理資訊平台、知識管理、歷史資料探勘)等,另包含雲端服務之關鍵基礎設施。

2.防救災應變服務平台:

以現有應變管理資訊系統(EMIS)為基礎,配合 101 年行政院組織改造,調整系統架構及操作介面,增強地方政府之有效運用與管理,並善用網路服務,結合民間力量,迅速收集災害防救相關訊息。另以行動科技執行各項災害防救工作,加強於現場執行資料收集、定位等各項工作。

3.防救災訊息服務平台:

整合各機關(單位)之訊息,以多對 1、1 對多之方式,運用地理資訊系統,並以各種管道傳遞各項即時訊息。

圖 5. 消防署防救災雲端計畫架構圖(消防署,2012)

圖 5. 消防署防救災雲端計畫架構圖(消防署,2012)

(四)、服務對象

1.各災害防救機關及地方縣(市)政府、鄉(鎮)市:

提供雲端資源並建置相關平台(地理資訊平台、訊息傳遞平台),由各機關(單位)加值使用。

2.各縣市消防機關(單位):

建置雲端機房,初期提供縣市消防機關做為異地備援使用,未來建置為北、中、南區域資料中心,將系統移轉置雲端服務,減少縣市設備採購維護需求及資訊人力之負擔。

3. 民間企業、團體:

提供災害相關訊息,可由民間企業、團體加值傳遞;並引進NGO(非政府組織)、NPO(非營利組織)協助行政機關進行災難管理。

4. 一般民眾:

整合各式媒體及行動通訊裝置,即時提供適切的訊息給相關民眾,便利民眾災害應變之所需。

由於台灣擁有良好的資訊科技產業環境,本計畫的提出,既符合行政院研究發展考核委員會第四階段電子化政府計畫,而「運用雲端運算技術、數位化整合各項行動式裝備及各式媒體,調整既有之防救災與消防資訊系統,考量跨系統整合介面,跨單位資料交換介面,設計友善的操作介面,以建立資訊共享服務,緊密連繫各防救災機關的應變與協調,有效進行事前防範、災情蒐集、救災調度、以及支援協助等工作,期能充分發揮災害防救之整合與效能。」訴求明確具體,在產官學各界的支持及共通參與下,計畫得以順利完成。

當時計畫所設定的預期成果,也陸續陳現,包括:(消防署,2012)

1.輔助災害管理人員蒐集及彙整與災害發生現場有關的即時性資訊,讓中央與地方的災害防救中心隨時掌握最新的災害情況,提供進行緊急救災派遣工作之參考。

2.提供雲端運算服務,解決各層級災害應變中心(含消防機關)資訊人力不足,資訊經費有限之困境,統一提供資訊系統之營運管理服務及備援機制,有效協助相關機關業務行動化、資訊化之推動。

3.提供各災害防救機關可資運用的地理資訊平台及訊息傳遞帄台,解決以往各機關分別建置不同平台的訊息通報系統之不便。

4.活用各式各樣的媒體,讓包括弱勢族群的所有民眾,無論何時何地,都能夠迅速且有效率的以淺顯易懂的形式,獲得災害應變所需的相關資訊,建構使民眾安心的生活環境,提升民眾對災害防救工作的滿意度。(消防署,2012)

2016年「防救災雲端計畫」執行完成後,消防署繼續提出「救災雲賡續計畫」,於2017年度至2020年度精進「防救災雲端計畫」系統、雲端機房、各類伺服主機、各類網路設備及異地備援中心。2020年再提出「救災雲精進計畫」(期程:2021~2025)。考量民眾於災害發生期間於災害情報站所提供之訊息,除設備須要進行維運維持運作外,災害情報站所提供之訊息也需每年進行檢討與精進,用以提升對民眾之服務。

另外,在政府與學界方面,通常投入非常多的防災研究,這些研究都需要最即時、正確的資料,因此可以開放相關資料給這些單位,讓研究更能貼切需要。而這些研究的結果,對各級應變中心也都是非常重要的參考資料,因此有必要進行整合。「救災雲賡續計畫」,配合行政院下一階段數位政府計畫,建購貼心數位服務,利用網路與通訊科技,提昇對災害應變的能量,以達成「遠離災害、躲避危險」的願景。其計畫目標,主要有:(消防署,2021)

1.擴充防救災雲端服務內涵

現階段所建置之災害情報站服務係對民眾所提供的服務相對仍有可擴充空間。本項計畫目標期經服務內涵的擴充服務的內容,增加政府與民眾間之連結。

2.持續優化系統資料庫效能,強化系統運作

提升災害情報站服務之效能性與可用性,並解決災害發生時瞬間巨量交易資料湧入問題,藉優質使用者及社群服務體驗,提高全民參與意願。(消防署,2012)

五、台灣常見防救災科技應用現況

921大地震所產生的衝擊,不僅在政治面、經濟面、社會面、環境面造成各種交叉影響,在科技面當然也不例外。

在前述行政院(災害防救科技創新服務方案)、經濟部(i236生活科技運用計畫)、內政部消防署(防救災雲端計畫)等災害防救相關計畫的推動下,特別是921震災區重建復原的過程,融入社區總體營造的觀念,使社區防災意識大為提升。因應此項趨勢,2005年行政院也推出包括:「產業發展」、「社福醫療」、「社區治安」、「人文教育」、「環境景觀」、「環保生態」六大面向的「台灣健康社區六星計畫」,期望透過「社區主義」的核心價值─「強調社區的主體性與自主性、培養社區自我詮釋的意識與解決問題的能力」,來重新調整目前社區相關政策的內容設計與操作模式,鼓勵社區主動進行「自我診斷」與「自主提案」,先清楚地瞭解自己社區的優勢與發展方向,再依照社區的發展願景尋求政府計畫資源或是學者專家協助,積極朝六大面向均衡發展之長程目標邁進。

其中「社區治安」面向的目標包括:

1.建立社區安全維護體系 鼓勵社區繪製安全檢測地圖,找出治安死角,並透過社區治安會議之討論,尋求解決方案,例如:加裝路燈或監視器、加強守望相助巡守工作等等。

2.落實社區防災系統 辦理社區防災之宣導工作,輔導社區建立防災觀念,並組織民間救援隊,培養災害緊急應變能力。

3.建立家暴防範系統 進行家暴防範之觀念宣導,並輔導建立社區通報機制,鼓勵發展成為「無暴力社區」。(唐雲明,2011)

從科技面來看,數位化家庭,智慧型社區正是可以協助達成六星計畫「社區治安」目標的重要手段。拜資訊科技及電子技術的快速發展之賜,利用科技能量及先進的數位監控系統設計,可提供24小時、全年無休的安全監控,讓居家更安全,生活更安心。目前正逐步展開的數位化生活,將讓住民們在家中,即可享受:安全、舒適、便利、即時的各類生活所需服務,包括了:保全、影像錄影及監控、家電自動控制、影音娛樂服務、遠端數位學習(e-Learning)、遠距健康照護(e-HealthCare)、網路購物(e-Commerce),以及藉由智慧型紡織材料所設計的各式功能性服飾。數位化,建構了一個綿密的網絡,讓住民們從家庭走向社區,再連結到其他社區,而形成完善的安全防護機制。而「智慧型社區」和傳統的社區最大的不同,就是智慧型社區內的家電及設備並非只能獨立操作,而是可以相互連結控制的,如此的操作方式減少了以往操作的時間、節省人力、提昇效率,並達到透過系統的整合就能夠將社區管理效率提升從「數位化家庭」到「智慧型社區」,正逐步改變我們的生活,也讓社區管理及安全管理,能真正的落實到生活中每個細節。(唐雲明,2011)

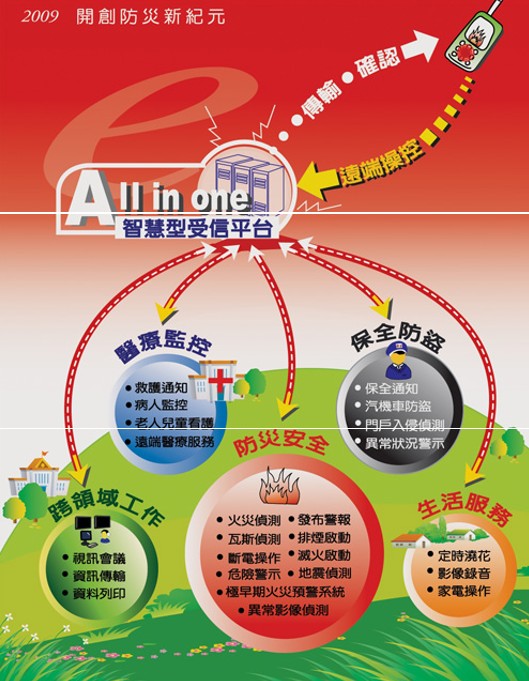

(一) 智慧社區防災─All in One整合平台

為了滿足「數位化家庭」到「智慧化社區」的需求,負責社區防災第一線任務的消防單位無疑首當其衝。因此,2009年消防署率先提出「All in One」的整合平台概念,以客製化的需求及設計軟體,有效整合現有各項資訊、通訊軟硬體及防救災設備,可達成遠端操控滅火系統、及早廣播、避難逃生及應變,大幅提升防救災效能。鄒淑文(2009)便指出:傳統被動式的消防搶救服務,已不再合乎時代潮流,消防政策面對革命性的衝擊,轉而加強預警式功能系統,針對居家安全可能產生的危害,如針對瓦斯外洩或一氧化碳中毒、電氣設備不當使用等初期火災危險因子,結合紅外線偵測器或CCTV攝影機、警報器、警示系統、受信總機設備等,早期預警並遠端操控撲滅災害。

馬士元教授(2009)也具體指出,建築物從防盜到防災的整合,是不可避免的趨勢,包括:

1.消防人員可藉由各區塊容留人數顯示,掌握人命搜救時效。

2.利用手機遠端遙控啟動滅火設備。

3.透過智慧型影像分析系統,立即發現堆積商品阻礙逃生通道,比對發現可疑物品。

4.車主或防災中心人員可透過CCTV攝影機察看淹水情形,遠端遙控啟動擋水板防止水流入侵。

5.利用CCTV攝影機擷取火災影像畫面,透過智慧分析比對,及早偵知火災發生。

6.重要場所亦可設置極早期火災預警系統。

7.自動偵測燃油性物質洩漏。

8.一氧化碳中毒或瓦斯外洩偵測。

9.整合保全各式感知元件納入「All in One」系統。

10.先進的整合系統可整合R型火警系統、數位門禁系統、數位緊急電話(VOIP)、數位緊急廣播系統、數位監視系統、早期災害預警系統、影像火災偵測系統、居家防盜保全及各種危害感知元件等設備,亦即整合系統運作係將原本各自為政設備加以整合,透過偵測設備感知預警,並以有線/無線網路傳輸訊號或影像,最後藉由遠端遙控技術採取適當應變作為,大幅縮短民眾應變時間及強化公部門救災機制,勢必成為未來消防、防災產業發展趨勢。(唐雲明,2011)

圖 6 E世代安全防災All in One整合平台(來源:鄒淑文,2009)

圖 6 E世代安全防災All in One整合平台(來源:鄒淑文,2009)

近年來這項「All-in-One」平台概念,廣泛的出現在保全市場上。所謂「雲端智慧社區數位整合系統」。該系統是以社區(建築)為整合範疇,將所有住戶、公共區域設備與物業管理中心視為一個生命共同體,以戶戶標配的觸控型整合主機為核心,透過圖型化操作介面提供與住戶對講通訊、安全監控與數位家庭等功能,讓住戶能體驗數位建築嶄新智慧生活。智慧平台須能承受1年365天、每天24小時不關機使用。智慧社區系統中的核心就是安裝於各戶的「All-in-One整合型觸控平台」,它取代了傳統的影視對講機,提供對講通訊、居家保全、智能環控、遠端遙控、社區訊息…等整合性功能與服務。

圖7. 雲端智慧社區與智能住宅系統整合示意圖(遵宇科技,2021)

圖7. 雲端智慧社區與智能住宅系統整合示意圖(遵宇科技,2021)

(二) 消防機器人(fire fighting robot)

最近出現在台灣的「消防機器人」,代號:大雅77,時速可達每小時五公里以上,出水量每分鐘則是3600公升,其履帶可以克服任何地形,上下樓梯都難不倒它,因此不用擔心路面崎嶇會阻礙救災的進行。它能夠代替消防員至火源第一線進行滅火,降低消防員在火場中受傷的機率。

在國外「消防機器人」已研究多年,像是日本發明一系列的機器人組合;其中的設備包含:佈水線器、熱顯像儀、輻射以及空拍機偵測地圖功能。佈水線機器人能幫移動式砲塔車拉出水帶並且鋪放好其位置,讓移動式砲塔不用擔心水帶會打結在一起進而影響救災過程。空拍機從空中往下拍後,將數據回傳至操控者身上,讓操作者知道如何精準救災。其中體積最大的即為日本三菱重工發明的移動式砲塔,其體積比台灣的砲塔履帶車大1.5倍,水注射程距離也高出台灣許多。2019巴黎聖母院遭受了15小時的地獄之火,木頭結構讓教堂很有可能在消防員進入時倒塌,這時候法國派出的是消防機器人「Colossus」,由Shark Robotics公司設計並製造。其外觀跟「大雅77」一樣像為坦克造型,但「Colossus」多了攝影機、熱像儀、移除障礙物的機器手臂,能夠精準找出教堂內最熱的區域進行滅火,這意味著消防員不用冒著生命危險,前進至火源最前線去救災。(中科電子報,2020)

圖8. 巴黎消防機器人Colossus出動搶救2019聖母院大火。(中科電子報,2020)

圖8. 巴黎消防機器人Colossus出動搶救2019聖母院大火。(中科電子報,2020)

(三)無人飛行載具(UVA)及航遙測災害辨識技術

由於科技進步與發展,資通訊物聯網技術有效增加了即時災害判釋監測的實踐。從災害現場蒐集的數據,利用網路方式即時傳遞至災防應變中心,透過大數據的歸納分析,了解災害發生的潛勢與規模,讓災防單位在大型災害發生前爭取時間進行應變與準備工作。藉由即時數據傳遞與災害特性研究的結合,讓災害預警的理想得以實現。航遙測災害辨識技術,透過遠方銳利清晰的取像,讓地表上的災害無所遁形。2017年8月發射的福衛五號衛星,乃延續福衛二號監控地表變化與災情的任務,對全球氣候變遷與災情監控做出貢獻。

此外,無人機近年廣泛應用於災防管理,如2014 年高雄氣爆事件,透過無人飛行載具(unmanned aerial vehicles, UVA)的拍攝,利用影像鑲嵌技術整合成即時災情地圖,讓救災單位能精確掌握現場災情,以利做出最正確的判斷並進行後續救災工作。(洪煌凱、謝其泰,2019) 而最近一項研究也指出,使用UVA確實能輔助消防災害搶救人員更有效率工作。(江錦松、陳宜清,2021)

圖9.無人航空系統(Unmanned Aerial System,UAS)架構示意圖(徐百輝,2021)

圖9.無人航空系統(Unmanned Aerial System,UAS)架構示意圖(徐百輝,2021)

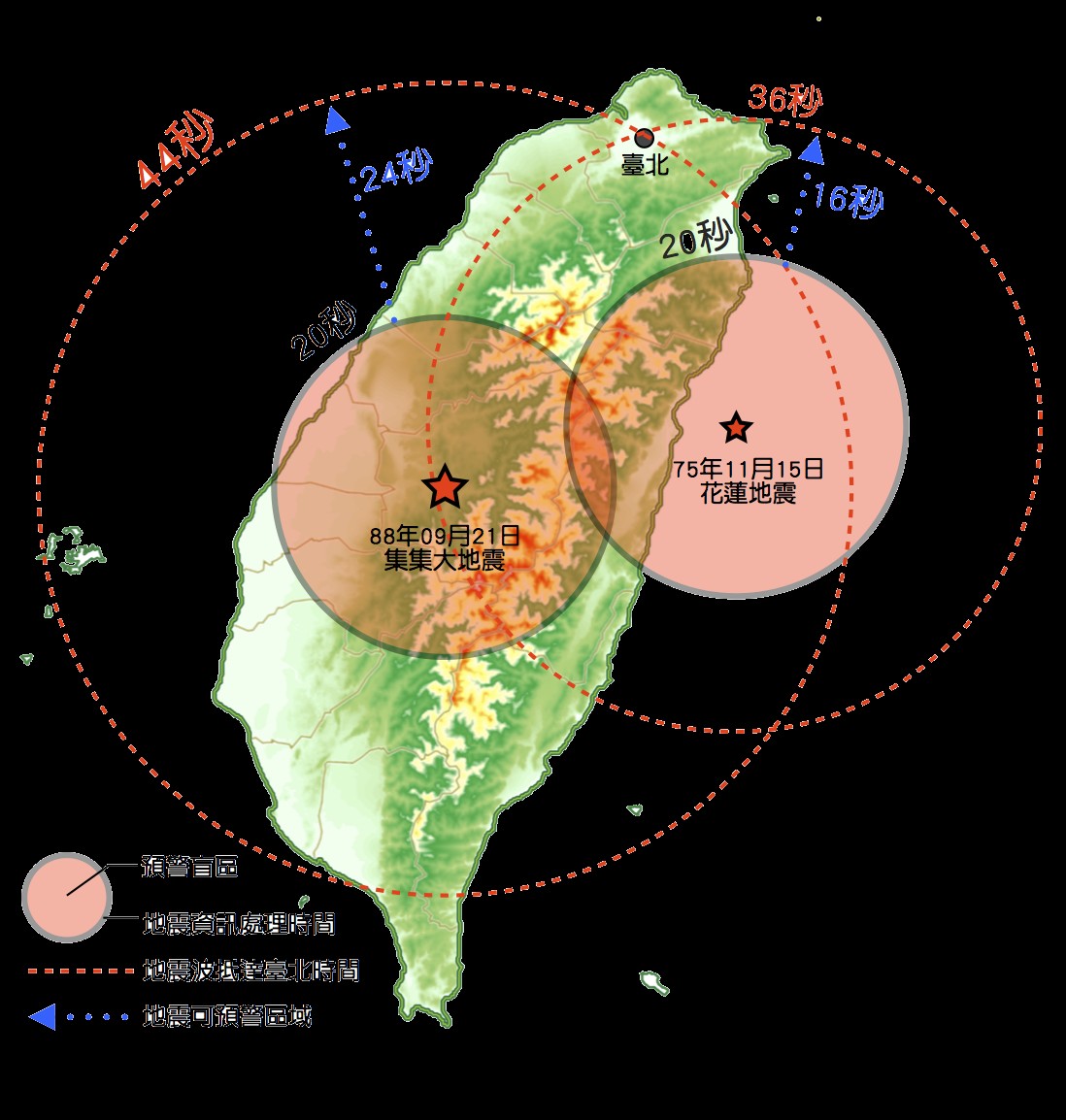

(四)強震預警系統

強震即時警報是指當大地震發生後,利用震央附近地震站觀測到的早期震波資料,快速解算出地震規模、位置與深度,並以此預估各地區之震度與震波到時等資訊,再利用快速通訊技術,搶在具威脅性的地震波(S波)到達前,對各地區通報預估的震度及震波到時等資訊。 如果強震即時警報的通報比實際破壞性地震波(S波)更快到達,相關地區就可爭取數秒至數十秒的預警時間來應變,是目前最有效的地震減災科技。(中央氣象局地震測報中心,2021)

台灣已建置高密度且即時連線地震觀測網,也有本土自行研發的地震預警基礎理論與技術,並成功輸出國外如菲律賓、 印度等國家。強震預警系統就如同神將「順風耳」,能聽取遠方的地震波,並且在當地 有效地做好防震的準備。根據地震波的特性,監測速度較快而破壞力較弱的P波,在破壞力強的S波與表面波到達之前預警,就可以爭取劇烈地表搖動前的數秒或數十秒時間,告知當地重大精密建設如核電廠、晶圓廠、高速鐵路等緊急處理。(洪煌凱、謝其泰,2019)

圖10. 強震預警示意圖(中央氣象局地震測報中心,2021)

圖10. 強震預警示意圖(中央氣象局地震測報中心,2021)

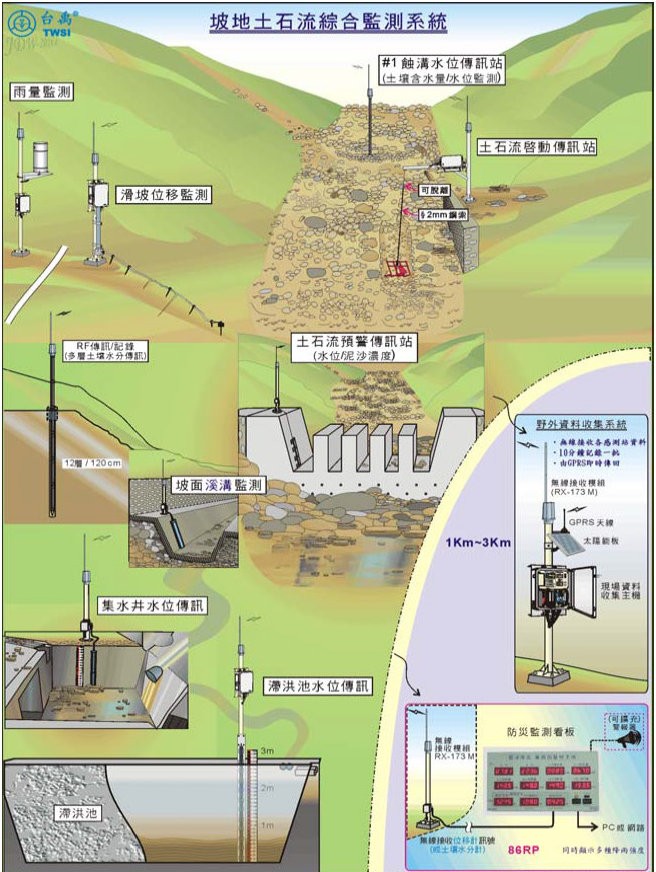

(五)山坡地預警監測技術

由於山崩與土石流的發生機制都與雨量有關,因此有機會在山崩與土石流發生數小時前預警。經濟部中央地質調查所與農委會水土保持局監測國內可能發生大規模崩塌的地點,透過傾斜儀、地下應變計、 雨量計等的量測,以及即時資訊傳送的控制中心,期能有效預警可能發生崩塌的區域。(洪煌凱、謝其泰,2019)

另外一個具體案例是,臺北市政府工務局大地工程處的山坡地防災觀測系統。透過26 處雨量測站、11 處土石流測站及防災監測系統的各項設備及資料即時傳輸,使颱風豪雨期間能即時提供臺北市山坡地降雨及土石流觀測資料,提供市府防救災單位進行防災、避災決策參考,以維護市民居家安全。(臺北市政府工務局大地工程處,2016)

圖11. 山坡地預警監測系統示意圖(台禹,2021)

圖11. 山坡地預警監測系統示意圖(台禹,2021)

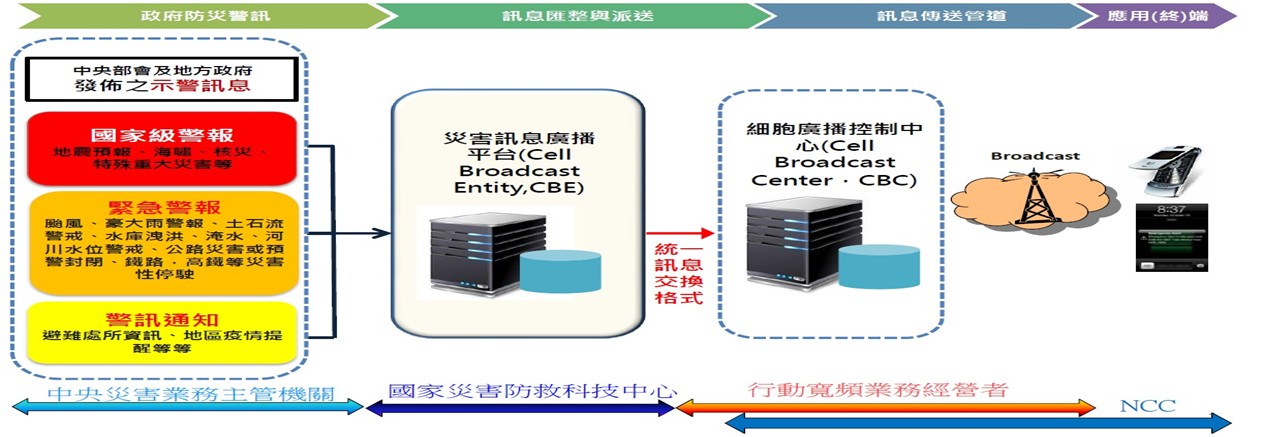

(六)災防告警系統(Public Warning System, PWS)

對於可能發生的自然災害,若能即時通報當地民眾提醒做好準備,就能有效提前做好個人家庭災害的應變處理。「災防告警系統」是內政部消防署之「防救災雲端計畫」項下一子系統,經由國家災害防救科技中心(NCDR)與國家傳播通訊委員會(NCC)合作研發建置,透過台灣 4G 業者把重大災害訊息利用手機直接傳遞給民眾。目前如地震、豪雨、空襲等訊息,都能以這系統提醒民眾。災防告警系統作為災防訊息與民眾的媒介,就像透過「南天門」把「天機」傳達給普羅大眾,讓民眾能及時因應與做好準備。(洪煌凱、謝其泰,2019)

另外,由於災害訊息由不同機關發布,格式不一致, 民間希望能有統一格式的平台,並能能接軌國際,以國際間通用標準-共通示警協定(Common Alerting Protocol, CAP)來推動。因此,警示範圍更廣的「民生示警公開資料平台」也因運而生。(國家災害防救科技中心,民生示警公開資料平台,2021)

圖12.「災防告警系統」示意圖(台灣電信產業發展協會,PWS,2016)

圖12.「災防告警系統」示意圖(台灣電信產業發展協會,PWS,2016)

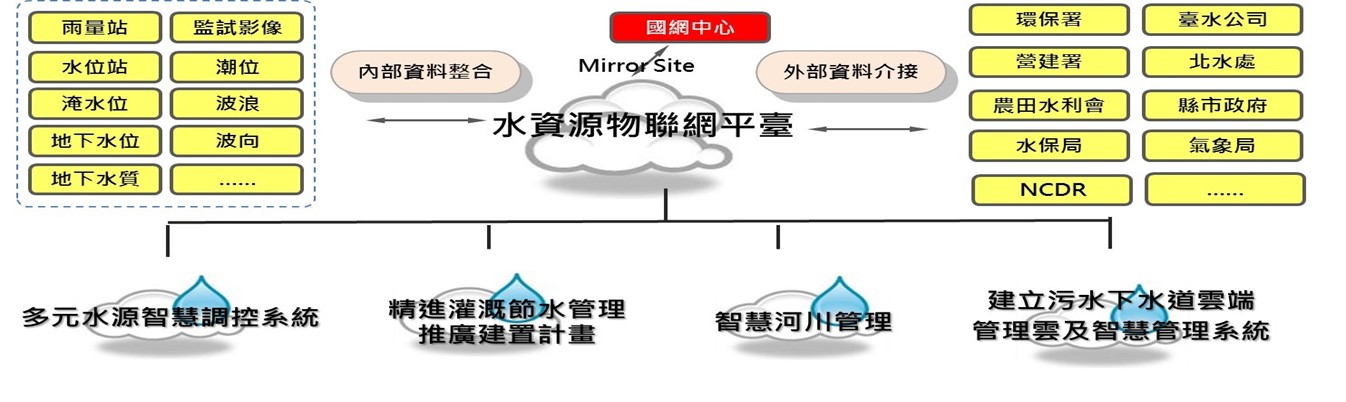

(七) 自動化淹水感測技術

台灣每年春夏季因梅雨、颱風引致的豪雨,常造成城市交通要道或建物淹水,導致交通中斷、建物損失等危害。經濟部 水利署為即時了解各地區的淹水情形以判 斷救災工作,與中華電信合作建構了「自動化淹水感測技術」,透過電信交接箱進行資料傳遞訊息。此外,水利署也研發利用 CCTV 攝影機進行自動化淹水判釋與水深估算。透過各地已廣泛架構的電信交接箱與CCTV,結合資通訊技術與數據處理功能,把淹水災情有效地傳達至控制中心。讓水利署能有效了解並管理各地的淹水情形,進一步調控水情與通報民眾。(洪煌凱、謝其泰,2019)

圖13. 水資源物聯網平台示意圖(水利署,2018)

圖13. 水資源物聯網平台示意圖(水利署,2018)

六、結論-防救災科技進入5G場域新挑戰!

綜合上述探討,筆者觀察到,台灣近30年來,隨著災害防救政策的調整,各個時期運用防救災科技的重心也有所不同。

從1994年的內政部消防署成立到921大地震之前,可稱為「災害搶救期」,而1999年到2009年,可界定為「工程防災期」,2009年八八水災後到2019年為「風險避災期」,至於2020迄今則稱為持續營運期」。「災害搶救期」(1994~1999年)防災科技的運用,著重在防單位防火管理、資訊系統的建置,及傳統救災裝備的充實與應用;921大地震後進入「工程防災期」(1999~2009),側重在救災通訊系統強化、震災現場搜救技術、立體救災(空中消防)技術的建立、災害潛勢調查的遙測技術與颱洪、地震、土石流等防災工程的運用;八八水災後進入「風險避災期」(2009~2019),防救災技術,隨著AI、大數據、網路、及雲端技術的發展,消防署提出了「防救災雲端計畫」,除先前兩階段防救災技術的持續整合精進外,此階段更注重地區災害風險評估、深耕社區防災、及提升公眾預警精確度,期使「預置兵力、強制撤離」的風險避災政策能更有效被執行。至於「持續營運期」(2020~),面對全球新冠肺炎(COVID-19)衝擊,源自於南亞大海嘯APEC所倡議的企業持續營運計畫(Business Continuity Planning, BCP),也被我們中央防疫中心採納,2020-5-15正式公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」,期使企業面臨疫情 (災害)危機發生時,能夠保護公司維持營運。除了防救災科技的運用外,受到這些重大災害的衝擊而產生的各項防救災專案計畫,也對防救災科技的發展有深遠影響。

近期行政院(2019.5.10)所核定的【臺灣 5G 行動計畫】,其中「二、建構 5G 創新應用發展環境 」的第(三)節,建立 5G 創新應用標竿實例建立,便具體提到「1. 建立 5G 民生公共物聯網應用實例」,包括:

1.整合防救災系統資訊:整合災防應變資料,發展防救災前瞻應用與創新服務,提供即時民生防災空間及災防應變決策與輔助資訊,以提高整體防災、抗災及救災之能力。

2.後續政府將以 5G 強化民生公共物聯網系統,利用 5G 高頻寬、低延遲、高可靠度、及大量物聯網連結等優良特性,針對民生公共物聯網平臺之資料介接、資料格式標準化、及傳輸穩定性等進行優化,並擴大引進其他環境感測資料(如:水質、山坡資料等),以提供民眾即時、可靠與低耗能之防災與環境監測服務,建立 5G 公共安全應用實例。

據此,內政部消防署(2021)也提出「消防 5G 場域計畫」(期程:2021~2023)。該計畫將因應行動通訊最新發展技術,運用 5G 超高頻寬(eMBB)、超大連結(mMTC)及超高可靠度與低延遲(uRLLC)等三大特性,並結合 AI、AR/VR、物聯網、雲端運算、4k/8k 影音等技術,打造消防救災業務公私協力,建置垂直應用場域,建立 5G 創新應用標竿實例,進而達成智慧消防救災、為民眾帶來智慧好生活、帶動相關產業發展轉型等目標。

計畫將分下列 3 項子計畫推動執行:

1.智慧防災教育-虛擬實境課程與跨域兵棋推演訓練試驗場域。

2.臺灣特種搜救隊 5G 數位 AI 救援平臺。

3.消防車輛行車安全管控計畫(消防一路通)。

因此,防救災科技運用及發展也將面臨5G場域的新挑戰!

**********************************************************

參考文獻

1.何興亞、王聖文(2007),防災科技研發工作。科學發展,2007.02,410期, 6~14頁。

4.消防署(2012),內政部消防署防救災雲端計畫。(期程:2012~2016)

5.消防署(2021),內政部消防署防救災雲端精進計畫。(期程:2021~2025)

6.唐雲明(2011),社區安全管理概論。頁174~177。

7.鄒淑文(2009),e世代安全防災座談會(一),經濟日報:A16版,2009-04-21。

9.洪煌凱、謝其泰(2019),風調雨順的具體實踐─智慧防救災科技。科學發展, 2019年6 月,558 期,30~35頁。

10.江錦松、陳宜清(2021.03),以整合科技接受模式探討以無人飛行載具整合為災害防救設備系統輔助的使用意願。災害防救科技與管理學刊,第10卷第1期,15-32頁。

17.消防署(2021),「消防 5G 場域計畫」(期程:2021~2023),6-8頁。

**********************************************************